「頑張っているのに、なぜか絵が上達しない…」

そんなモヤモヤを感じていませんか?

実は、絵がなかなか上手くならない人には共通する特徴があります。

気づかないうちに、成長を妨げる習慣が身についてしまっているかもしれません。

今回は絵が上手くならない人の特徴5選について解説します。

思い当たるものがないかチェックしてみてください!

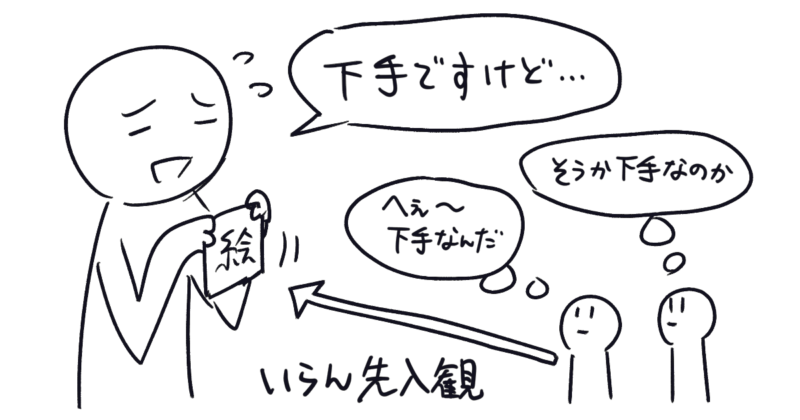

1.自分の絵を「下手だ」と言い続ける

最初の特徴は自分の絵を「下手だ」と言い続けることです。

本当にそう思っていたとしても、自分の絵を「下手だ」と口にするのは自分にも周りにもいい影響がないと思った方が良いです。

なぜなら、作品を見る方は下手だと言いながらアップされた作品を見るとき「そうか下手なのか」という先入観を無意識に植え付けられるからです。

ハッキリと意識はしてなくても、脳が「下手な絵らしい」と認識しながら見ることになります。

こんなの、ただ損してるだけですよね?

「下手ですみません…」と言って「そんなことないよ!」と慰めてほしい気持ちがあるなら余計めんどくさい人だなぁというレッテルを貼られてしまいます。

自分を卑下する発言を繰り返すというのは、自らの価値を下げる損な行為です。

「謙虚であること」と「卑屈になること」は全くの別物です。

謙虚さは「まだまだ上を目指せる」という向上心がありますが、卑屈さは成長の糧にならないだけでなく周りからの評価も下げてしまいます。

自分の絵に対してネガティブな発言を控え、代わりに「ここをもっと良くしたい!」とポジティブな捉え方をするといいでしょう。

2.マネを悪いことだと思っている

2つ目の特徴は「マネは悪いことだ」と思い込んでいることです。

上手い人のやり方をマネをしたり資料を見るのはズルだと思い込んでいませんか?

オリジナルを至上だと持ち上げる人もいますが、そういう人はモノづくりをした経験がないのだろうか?と疑問です。

この世に「完全にゼロから生み出された作品」は存在しません。

オリジナリティ溢れるように見えるものも、参考元を知らないだけで必ず何かしらが元になるものがあります。

絵を描くこともまずは好きな作品をマネしていくことから始まるのが普通です。

何も見ずに自分の中にあるものだけで描こうとしても似たようなものしか出せません。

これはプロでも同じです。

むしろ絵が上手な人ほどしっかり資料を調べたり何かを参考にしながら描いています。

参考資料を見ながら描くって、やってみるとわかると思いますがかなりしんどい作業なんですよね。

マネはズルだと言う人は参考資料を見ながら描くしんどい作業をしなくていい理由付けをしてるという面もあると思います。

手癖でなんとなく描いてる方が頭が疲れずに済みますからね。

でもこれはただ怠けているだけなんです。

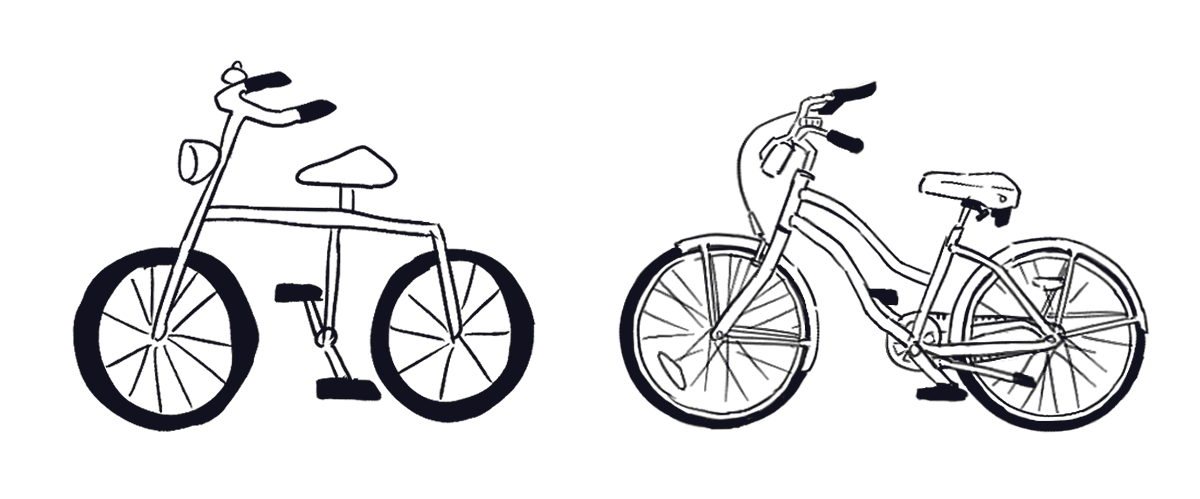

「自転車」で資料有る無しの実例

資料の見る、見ないでどう差が出るかを実際に確認してみましょう。

試しに何も見ずに自転車を描いてみました。

プロの絵…!?

自転車の形は頭に浮かぶのに描いてみるとぜんぜんどうなってるのかわからなかったです。

サドルの形はよく目に入ってたからだいたい覚えてる…

あと足を置くところも漕げるように対称についてたはず。

でもタイヤって本体にどうやってついてるんだ…??

ざっくりしたイメージはありますが細かいところは全然覚えてません。

覚えてないので雑にとりあえず描くしかありません。

では、ちゃんと資料を調べて構造を観察しながらマネて描いてみます。

フリー画像サイトから写真資料を探してきました。

資料を探すだけでも結構大変です。

真横から見てきれいに自転車だけが写っている写真がなかなか見つかりませんでした。

(※今回の場合はブログ記事に載せるためフリー素材縛りもありました)

この写真も人物で一部隠れていて見えないところがありますね。

厳密にちゃんと描写するなら複数資料を揃えて見えてないところを自力で補間していくしかありません。

上の写真を見ながら描いたのがこちらです!

最初よりは解像度がだいぶ上がりましたね!

タイヤのカバーがあることなんてすっかり忘れてました。

細かいパーツがたくさんあるしどこにどうに付いてるのかなんて資料を見ながらでないと絶対に描けません。

説得力が出るくらいに描き込もうと思うとどうしても時間はかかってしまいます。

資料を見ながらマネして描くというのはやっぱり大変な作業でした。

自転車というわかりやすい例を使いましたが、キャライラストを描く際もこれと同様のことが起きています。

資料を参考にせず頭の中のものだけでしか描かないでいると解像度が低いのです。

それはプロでも同じです。むしろ初心者ほどサボってこの工程を飛ばしがちなのです。

せっかくなのでビフォーアフターを比べてみましょう。

どちらもフリーハンドで描いた自転車の絵です。どっちが上手いかなんて明白ですよね。

上手い絵が描きたければ資料を見る・マネすることは必須です!

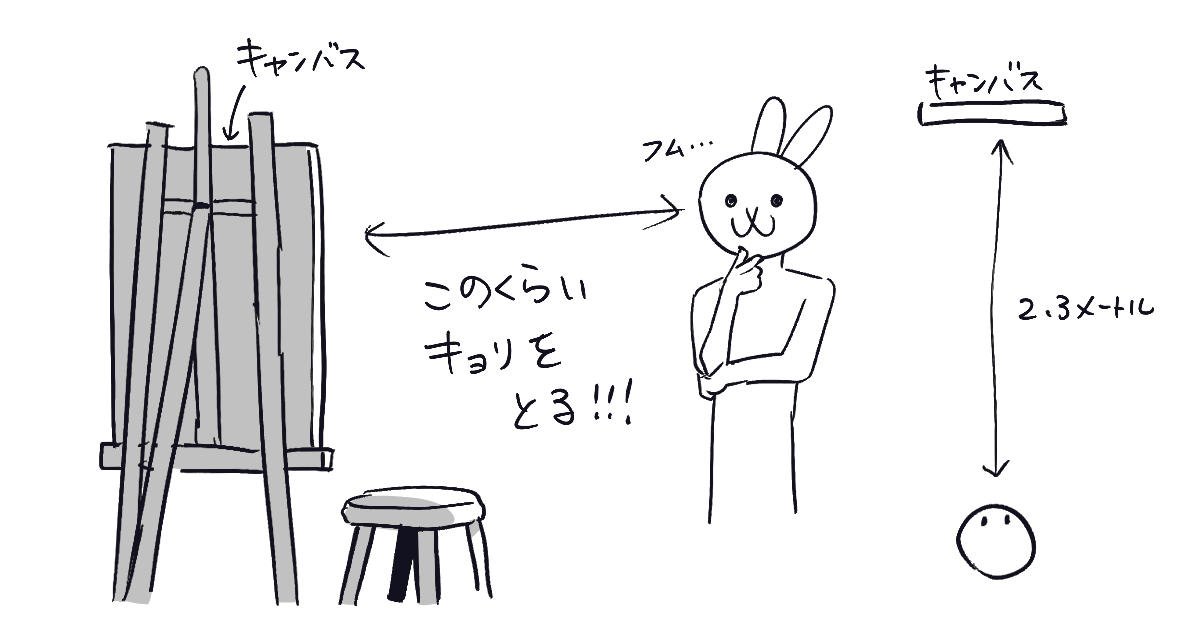

3.引いて見てない

初心者にありがちなのが、近い場所から見てばかりいるという状態です。

デッサンを学ぶ時、初心者は席にかじりついて描くことを正しいと思い込んでいて席から立つということをしません。

そうなってしまうのも仕方ないんですけどね。

学生のころ、学校で授業中はそれぞれの机に座ってノートをとるという勉強スタイルを教育されてきました。基本的には授業中に立ち上がってうろうろすることはないと思います。

ですが絵を描く場合、ずっと一定の位置から見続けていると形が狂っていることに気づけなくなってしまいます。

デッサンを描き慣れている人は実際にこのくらいの距離をとって頻繁に自分の作品を眺めます。

この後方彼氏スタイルが良いデッサンを描く要です。

これくらい離れて見ると自分の作品を客観視することができます。

絵はおかしいところに気付いてそれを良くしていく工程が必要ですので客観視することはとても大事です。

もしこれくらい引いて見ていなかったらおかしい部分をそのまま描き進めてしまって後戻りするのが大変になってしまいます。

そんな事故を防ぐために「制作中に引いて見る」という行動は常に意識しておきましょう。

4.ぼんやり描いている

これは2つの意味があります。

一つは、「深く考えずただ描いているだけ」ということ。

もう一つは「ぼやっとした塗り方になっている」です。

その原因はどちらも似ていて、ぼやっとした塗りになるのは影の付け方や塗り方の知識がなくてどう塗ればいいかわからないのでごまかした描き方になってしまっているのです。

マネを悪だと思っているとも関連がありますが、頭の中にある少ない知識や情報だけで描こうとするとどうしても「何も考えず描いてる感」がにじみ出てきてしまいます。

それがなんかよくわからないけど下手っぽいという状態です。

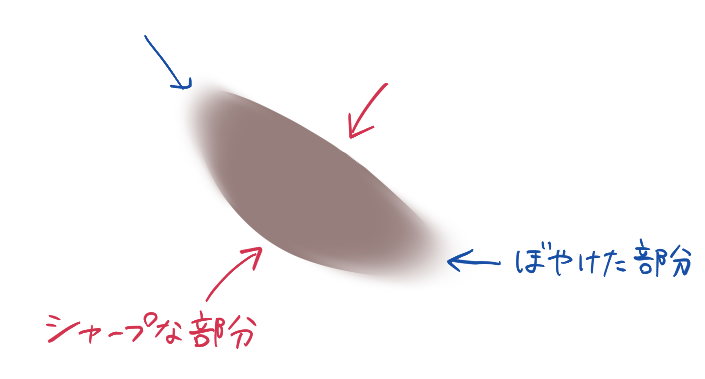

一例ですが、塗りにはざっくり大きく分けてぼかす部分とシャープに描く部分と2つの塗り分け方があります。

このような塗り方は質感の差、影を落としている部分との距離、面の切り替わりがパキッとしてるか滑らかに切り替わってるか等、絵の中でモノがどのような状態にあるかの説明として使い分けることになります。

※詳しい解説はここでは省きます。

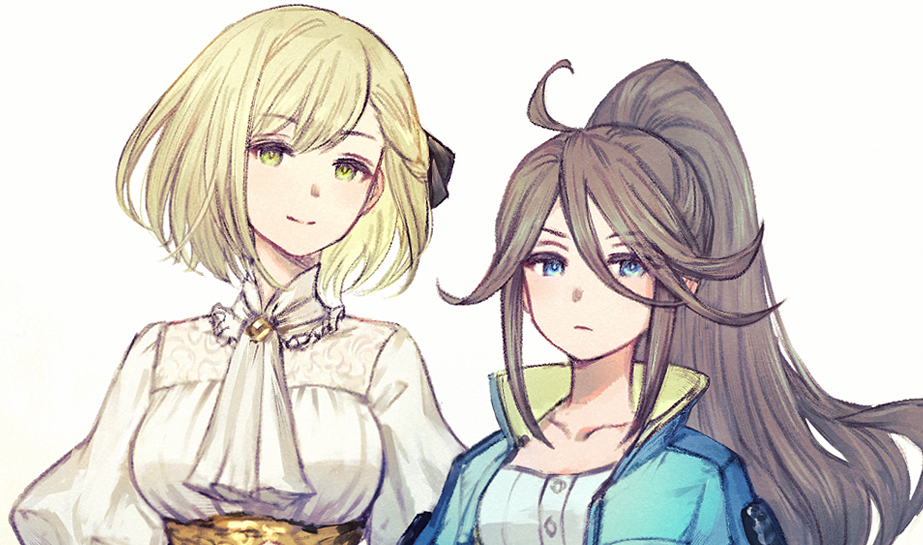

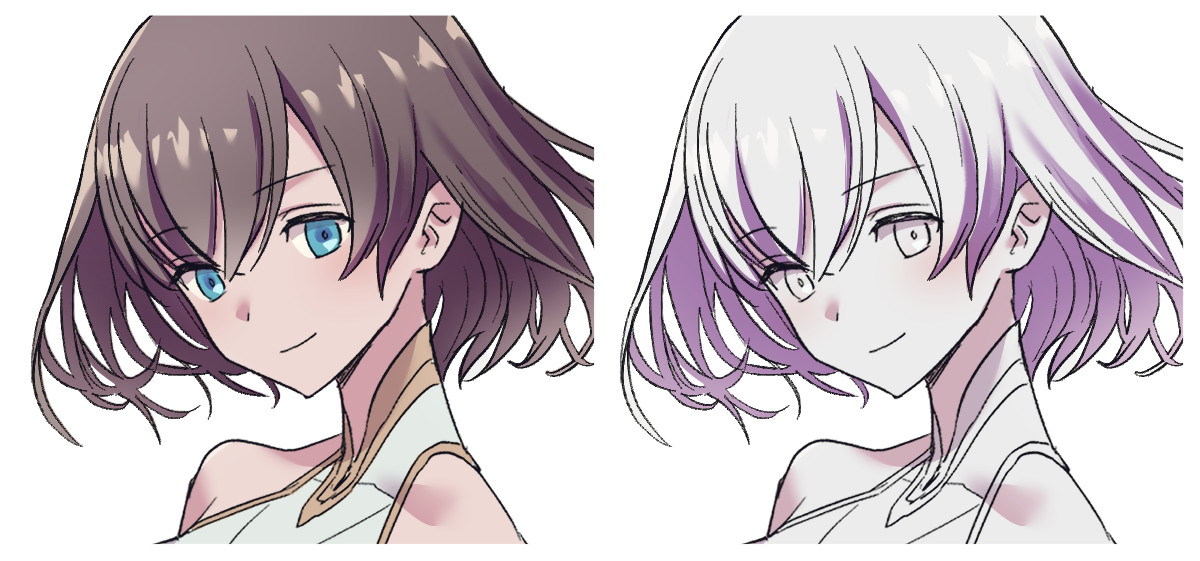

キャラクターの塗りで見てみましょう。

影の付け方にシャープな部分とぼやけた部分を使い分けてるのがわかるでしょうか?

右側は影が見やすくなるように固有色を非表示にしています。

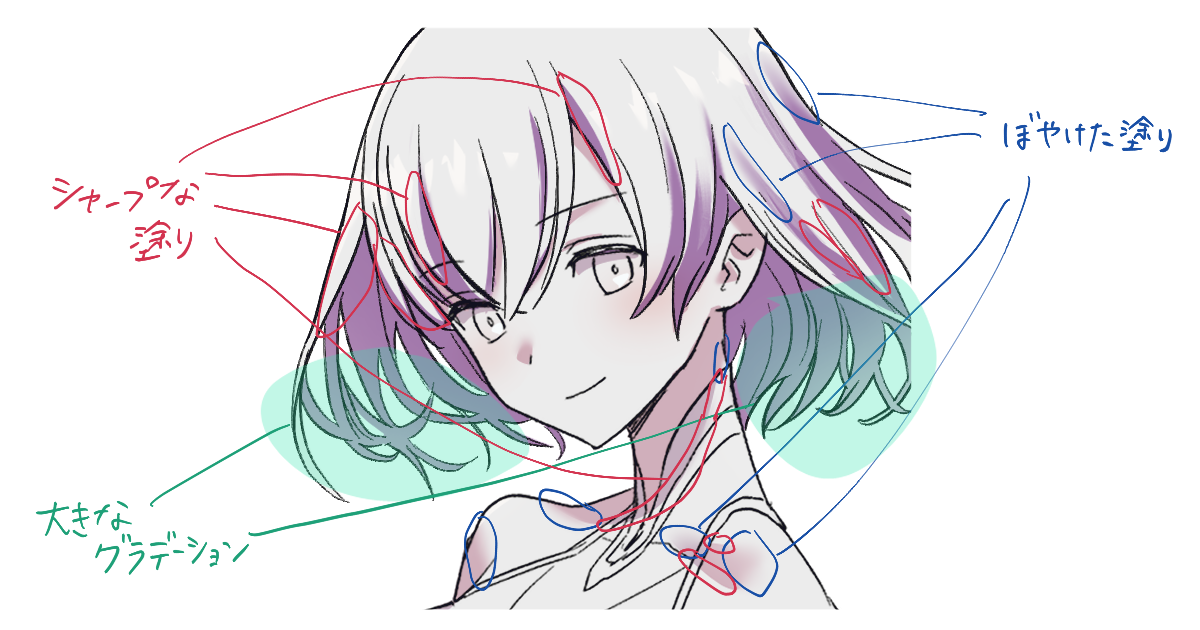

部位ごとにさらに詳しく見てみます。シャープな塗り、ぼやけた塗り、さらに大きなぼかしを使った大きなグラデーション等で塗り方を変えています。

こちらは私が描いたファイアーエムブレム風花雪月のファンアート。

全体ラフっぽくて荒いですが、髪の流れや鎧の一部などにシャープな塗りが入っていることで画面が引き締まって見えます。

アニメ塗りのようにシャープな塗り方のみで描くという場合を除いて、初心者は全体的にぼやっとした塗りばかりになっているパターンが多いです。

実は私自身、どうしてもぼやぼやした塗りになってしまうことに長年悩んできました。シャープな塗りを入れられるようになってから画面がシャキッとするようになって塗りがより楽しくなりました!

このような塗りをどう使い分ければいいかは基本的には基礎知識やインプットした情報に沿って描くことが大事になってきます。

ぼんやりした描き方から抜けていくためには時間をかけてちょっとずつ知識を増やしていくしかありません。

まずは「知識が足りないせいでぼんやりしてしまっていた」ということに気付くことが大事です。

上手い人の作品を拡大して「どうんなふうに塗り分けてるか?」をじっくり観察してインプットを増やしていくといいでしょう。

スポンサーリンク

5.他人の作品を褒めない

絵が上手くならない人の特徴、最後に一番大切なことをお伝えします。

それは、他人の作品を褒めないことです。

上手い絵を批判していると、その絵を描いた人より上の立場になれてるような気分になれます。

しかし実際には「批判の意見も大切だ」などと正当な理由をつけてマウントをとりたいだけなんですよね。

惜しい部分をより良くできるように同時に改善案を出せるなら建設的な批判と言えます。

しかし人の作品を否定だけしてマウント取るのは誰にでもできる安易な行為なので

「すごい!あなたの視点は鋭くて役に立ちます!」と人から感謝されることはありません。

そこを勘違いして「するどい批判を言ってやった」と思ってそうな残念な人をたまに見かけます。

実は絵が上手い人は真逆です。

上手い人ほど「褒め上手」なんです。

過去に私の身の回りで特に目立って絵の上手い友人複数人が共通して

「カッコイイ~!」「これめちゃくちゃ好き!」と頻繁に言っていたことに気が付きました。

私は当時、作品の粗探しで批評家気取りしたり上手い人に嫉妬ばかりしてる卑屈な奴でした。

なので絵が上手い友人たちが頻繁に「カッコイイ!!」と言っていたのが妙に頭に残っていたんですね。

なんだかいろんな作品を幅広く知ってるし、この作品のここが良い!ここが好き!ということを良く言ってるなぁということにあるとき気付きました。

それこそが上手い絵が描ける理由だったんですね。

良いところを見つけるのが得意で、好きだと思ったものを無意識にたくさん吸収してしまうのでインプットの量が普通ではなかったのです。

人の作品に嫉妬して「なんでこの人ばっかり評価されてるんだ!」と卑屈になって誰のことも褒めようとしない人が成長していけそうでしょうか。

いろいろな作品のすごいところをたくさん観察して「吸収しよう!」となる方が明らかに上手くなっていけると思いませんか?

メンタル的にも人に嫉妬ばかりしてても苦しいだけで、すごい人に対してリスペクトの気持ちを持てる方がずっと気分がいいですよ!

かつての自分に言ってやりたいですねぇ…

つまり、裏を返せば…

- 自分の絵を「下手だ」と言い続ける

- マネを悪いことだと思っている

- 引いて見てない

- ぼんやり描いている

- 他人の作品を褒めない

以上が絵が上手くならない人の特徴5選でした。

もしどれかに当てはまることがあったとしても心配しないでください!

もうお気づきの方もいるかもしれませんが、

裏を返せばこの特徴と反対のことをすれば絵が上手くなるマインドが手に入れられるということになります。

順番に詳しく見ていきましょう!

自分の絵を下手だと言う → まだまだ未熟と思うようにする

自分の絵を「下手だ」と言い続ける を反対にするとしたら「上手い」と言えばいいでしょうか…?

自分の絵を「上手い!!!」とポジティブな勘違いでグングン成長していくという手段も昔はありました。

ただ、上手い人の絵を見る機会が格段に増えた現代ではこのやり方は通用しづらくなっているかもしれません。

なので「下手」ではなく「まだまだ未熟」と言い換えてみましょう。

まだ未熟だから仕方ないな!と思えれば前向きになれます。それに、未熟という言葉にはまだまだ成長の余地があるという意味も含まれています。

実は十分絵が上手くなった後も「未熟だ」と思い続けることはとても重要です。

もう十分上手くなったからこれ以上描かなくていいというところまで到達したことを想像してみてください。

それはただの「描くのをやめてしまった人」です。

絵描きは生きてる限り成長のために描き続けていないと絵描きとは呼べません。

これからも成長していくことを信じて、今回はここは上手くいったなとか、前のほうが上手いじゃんといった感じに未熟な自分こそ最高の状態なんだ!と思うようにするといいと思います。

自分のことを下手だダメだと言ってると人間は無意識にそれを証明する行動をとってしまいます。言霊はマジであります!

マネを悪いことだと思う → 思い込みを捨て積極的にマネしてみる

自転車の例で資料を見る・見ないで結果が大きく変わることは実感いただけましたよね。

参考資料というのは写真のものだけではありません。憧れている絵描きさんのキャラデザを参考にしたり、描き方を観察してマネるようなことも含まれます。

何も見ずに描くより参考資料を探してマネしながら描く方が圧倒的に大変です。

実はプロのイラストレーターは初心者の言う「頑張った」とは比べ物にならないくらい大変な作業を裏でしています。

マネして描かないのはただ怠けているだけなんです。

絵に対して手抜きの気持ちで向き合って上手い絵が描けるわけがありません。

じゃあ絵を描くってすごく大変で苦痛な作業をし続けなきゃいけないの…?

楽しくお絵描きしたいのに…という方。

実はそんなことはありません。

どうしても描けなくて何度も何度も描き直していたものが資料を調べてマネしながら描いてみたらスッと良い感じに描けてしまったというパターンもあります。

他にも、誰かが公開してくれている作業効率化の方法をマネて楽をすることもできます。

デジタルで描く場合、デジタルの便利な機能をちゃんと使えていますでしょうか?

塗りがはみ出さないマスク機能、影やハイライトを楽に描けるレイヤー効果などいろいろな便利機能があり、先人たちが効率的に制作を進める使い方やコツをたくさん公開してくれています。

「楽をする」と言うと「手を抜いてるってことじゃないか!」と思う人もいるかもしれません。

ですが「手を抜く」と「楽をする」は全然違います。

手抜きはクオリティが上がらないだけですが、作業を楽にできれば効率化で浮いた時間をさらなるクオリティアップの時間として使えます。

参考資料をちゃんと見てマネしながら描いて手は抜かず、効率化できることは先人のマネをして楽をしようと考えるのが重要です。

マネは成長の上でとても重要なことなのです!

ちなみにきびの描いたもの、やってることはどんどんマネてくれてOKです!

学びの糧にしてもらえたらとても嬉しいです。

引いて見ない → 遠目で見る癖をつける

机にかじりついてばかりでは視野が狭くなっておかしいところに気付けません。

作品を客観視するために、一定時間で距離をとって遠目で見る癖をつけることが重要です。

制作中は後方彼氏スタイルをできるだけ頻繁にとることを意識しましょう。

物理的に距離をとるのもいいですが、デジタルの制作においては便利なことにキャンバスの拡縮を自在にコントロールできます。

席から立ち上がらなくてもいいので、たまにキャンバスサイズをぐっと小さくして自分の作品をじっと見返す時間を作ってみましょう!

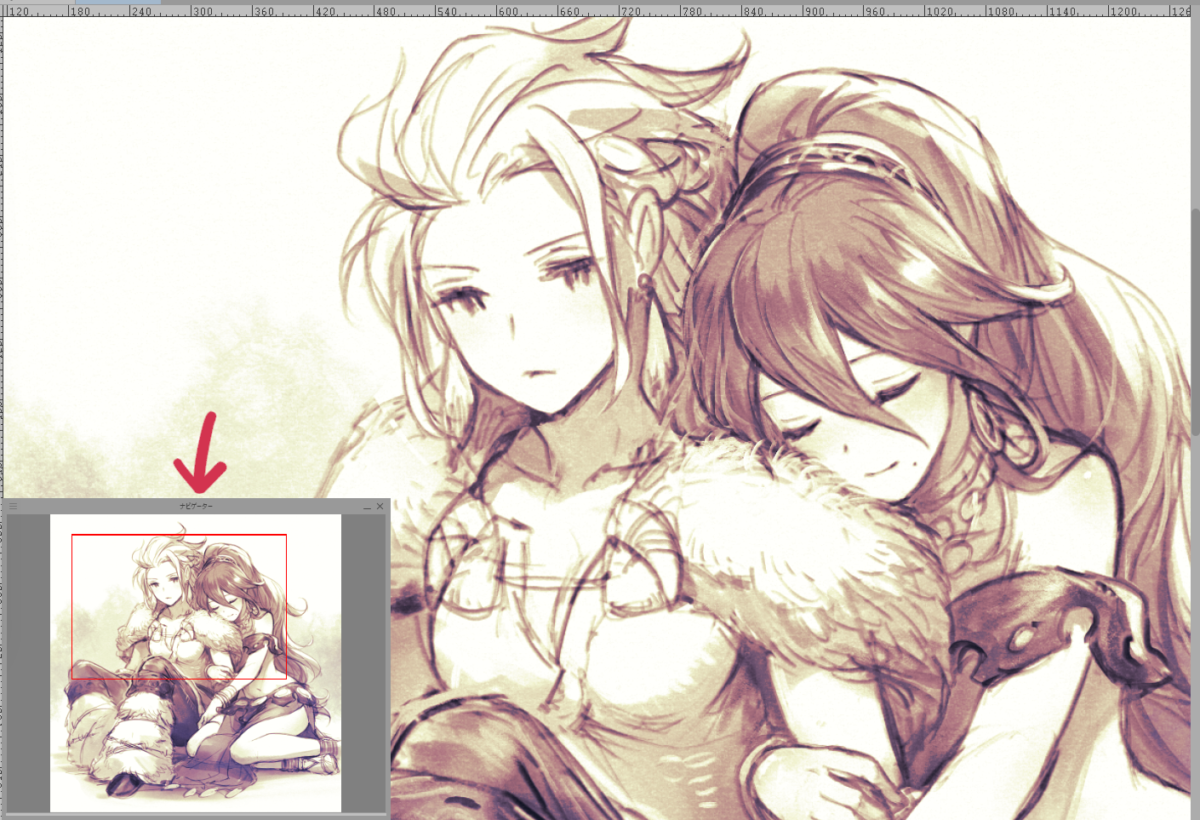

きびはナビゲーターで常に小さくキャンバス全体が見渡せるようにしてます!

ナビゲーターは普段サブモニターの方に表示してます。

近い距離で描きつつちらっと横を見るだけで全体も確認出来て便利です。

ぼんやり描いている → 基礎を学べば解決すると気付く

「ぼんやり」を解決するために必要なのは座学です。

勉強なんて嫌だ!という人もいるかもしれません。

でもなぜ基礎(デッサンなど)を学ぶといいかというと、基礎は普遍的なものだからです。

「その部分については外さなければ心地いい」という人間の深い部分に共通した感覚があります。

共通して心地いいはずの部分を外しているとどうしても見ていて「気持ちよくない」という感情が湧いてきてしまいます。だから基礎力の有る無しが作品のクオリティに影響を与えてしまうのです。

たとえば人体の構造を学べばキャラが骨折しなくなり、自然なポーズをとらせることができます。

パースであれば基本的なパースのルールに沿った描き方をすれば違和感のない背景や迫力のある構図を描けるようになります。

光の現象は厳密にいえば物理上で計算された正しい結果というものが存在します。

絵では必ず正しい計算通りに描かなくてもいいですが、演出として光をどう当てればドラマチックな画面を作れるかは光の知識があると強いです。

知識があれば基礎のルールに沿って描けいけばいいことがわかるので描き方の迷いも減り、単純に描くスピードも上がります。

人体構造、パース、光の現象など、こういった基礎的な知識に対してデザインやアイディアはそう簡単にはいきません。

デザインの仕方やアイディアの出し方にも基本ルールはありますが、さらにその上で経験やセンスが必要になってきます。

デザイン・アイディアなど成果が曖昧で難しい分野と違って、人体やパース、光などの基礎は勉強したらしただけ作品のクオリティアップに活かすことができます。

基礎勉強は面倒くさいと思って避けがちなものですが、逆に一度学んでしまえば確実なスキルになっていくのでやり得だったりするのです。

いきなり勉強をガンガンしていくのは大変なので、まずはぼんやり卒業のためには基礎を学べば解決する!と気付きを得てもらうだけで十分です。

勉強なんてしたくない!楽しくお絵描きしたいだけなんだ!という人は無理に勉強しなくてもいいとも思います。

ただ、新しい知識を得ていくというのもお絵描きの楽しさの一つだと思いますよ!

↓ポーズの練習にオススメの本!

他人の作品を褒めない → 作品の良いところをたくさん見つける

上手い人ほどよく人の作品を褒めているというエピソードは上でも書かせていただきました。

ただただシンプルに、上手くない人がやってること(批判ばかり)よりも上手い人がやってること(褒める)をマネしましょう!

あえて良いところを探すように作品を観察してると、実は無意識にスルーしてしまうようなところに作品のクオリティを上げる秘密が隠れていたりします。

なんでこの作品を見てると心地いいと感じるのか?を自分なりに考察してみましょう。

考察を繰り返すことであなた独自の視点があなたのセンスへと変わっていきます。

曖昧なことをできるだけ言語化すれば「ぼんやり」も同時に解消されます。

「どうして良く見えるのか」の言語化が神絵師への第一歩です!!

まとめ

最後に「絵が上手くなるための方法5選」をまとめてみました。

- 「下手」ではなく「まだまだ未熟」と思うようにする

- マネは悪という思い込みを捨て、積極的にマネしてみる

- 遠目で見る癖をつける

- ぼんやりは基礎を学べば解決するということに気付く

- 人の作品の良いところをたくさん見つける

以上、長くなってしまいましたが、この記事では絵が上手くならないマインドから絵が上手くなるマインドへの切り替え方を紹介させてもらいました。

具体的なスキルアップの方法や基礎知識についてはこれからも別の記事でまとめていきたいと思っています。

何か少しでも得るものがあったと感じてもらえたら幸いです!